北京時間04月07日消息,中國觸摸屏網訊,面板行業研究報告:由“資本殺手”到價值創造。

本文來自:http://www.zc28898.cn/lcd/news/dynamic/2021/0407/59668.html

1、面板周期框架分析

1.1 LCD TV 需求分析

LCD TV 需求=終端 TV 出貨量* LCD 滲透率* TV 平均尺寸。

1) 終端 TV 出貨量:2011 年后進入成熟期穩定在 2 億片中樞,10%內波動(偶 數年賽事拉動);

2) LCD 滲透率:2013 年后全球 LCD 電視滲透率上升到 95%+后趨于穩定;

3) TV 尺寸趨勢:2025 年高世代線面板產能(55-75 寸)占比 60%。

1.2 面板三周期分析

三周期框架:短周期(庫存)+中周期(供需)+長周期(技術)

1) 短周期:面板企業到渠道庫存水位,當前受上游驅動 IC 等原材料缺貨影響。

2) 中周期:產能端供應鏈轉移完成,BOE、TCL 形成兩強格局,投資產線資 本高壁壘,供給彈性降低。

3) 長周期:LCD 仍為最主流顯示技術,技術過渡期內中大屏 LCD+中小屏 OLED 發展格局,下一輪技術周期 2025-2030 年。

2、面板價格漲勢強勁,未來價格穩中有升

2.1 需求端:大尺寸增長拉動面板整體需求

面板大屏化帶動出貨面積穩步增長

顯示面板下游應用廣泛,TV 面板占需求 77%。根據 Witsview 統計,電視(TV) 當前占面板需求比例為 77%,顯示器居其次,占比為 11%,其他方面,商用顯示占 比 3%,筆電占比 5%,平板占比 1%。

全球電視出貨量保持平穩。2020 年全球 TV 面板年出貨量約為 2.76 億片,其中 液晶電視面板占主導出貨 2.72 億片,OLED 電視面板為 440 萬片。隨著大型賽事奧 運會、世界杯的召開,短期將拉動下游面板消費需求。2013 年后全球 LCD 電視滲透 率上升到 95%+。我們認為電視作為成熟家電產業,出貨量在未來也將保持穩定,預 計 2020-2025 年電視出貨量 CAGR 為 0.15%。

大尺寸液晶電視滲透推動面板平均出貨尺寸增長。據 Omdia 數據,電視面板平 均尺寸從 2018 年 45 英寸增加至 2020 年的 47.3 英寸,我們預計到 2025 年將增長至 51 英寸,即在 5 年內增長約 4 英寸。

我們認為大尺寸面板在電視市場快速滲透主要歸因于于以下幾方面:

1) 高畫質規格和視覺效果促進消費市場趨向于大尺寸產品。UHD(4K/8K)、 Mini LED 背光、QLED、高色域、超窄超薄等畫質規格和視覺效果提升主要 集中在大尺寸和超大尺寸上,尤以 55 英寸及以上產品為甚。促使更多消費 者開始購買 55 英寸及以上的電視作為客廳電視,尤其是在中國和北美市場。

2) 高世代線經濟效益。65英寸和 75 英寸是面板廠商 10.5 代線的經濟型產品, 國內 10.5 代面板陸續投產有助于促進大尺寸面板的供應。

3)行業供需循環推動大尺寸液晶電視面板成長。當市場供過于求時,面板 廠商為了保持產能高稼動率,面板價格會大幅降低。同時液晶電視面板的尺寸越大,其價格降幅相對越大,從而有助于品牌商推廣產品。另一 方面,當出現供應短缺時,面板廠商更傾向于生產大尺寸的產品,以便 高效地利用其產能,從而獲得最大的經濟價值。

綜合上述因素,平均尺寸的增長將帶動電視面板整體出貨面積持續上升。根據 我們預測,2020-2025 年全球電視面板出貨面積復合增速達 3%。結合 LCD TV 面板 +LCD 手機+OLED 面板,預計全球面板市場規模超 4000 億元。

車載多屏化催生市場新增量

當前車載已成為中小尺寸面板市場第二大應用。據中商產業研究院數據,2018 年全球車載顯示面板出貨總量為 1.62 億片(TFT-LCD),同比增長 9.4%。中控顯示 面板是車載顯示面板最大的應用市場,出貨量為 7830 萬片,同比增長 7.9%,占全 年出貨總量的 48.5%,;儀表顯示面板出貨 6080 萬片,同比上年增長 5.6%,占全年 出貨量比重為 37.6%,是第二大應用場景。此外,抬頭顯示屏、電子后視鏡顯示屏和 后座娛樂顯示屏近年呈現快速增長態勢。

車載面板呈現大屏化、多屏化,催生市場新增量。隨著汽車電子化程度不斷加 深,車載顯示屏將朝大屏化、多屏化、交互化、復雜化、高清化等方向演進,未來將 成為面板市場重要的新增量。近幾年車載顯示屏主流尺寸為 7-8 英寸,特斯拉為首的 新能源車企開始采用 15-17 英寸的大屏,甚至部分車企出現 27 寸、32 寸等超大尺寸 顯示屏的配置規劃。同時,屏幕數量也在顯著增加,當前車內的數字屏幕平均數量為 1.78 塊,預計到 2025 年將上升至 2.11 塊。

預計 2020-2025 年車載面板市場 CAGR 達 12%。目前中控顯示大屏化的滲透率 正在逐步提升,中大尺寸觸控屏幕的應用已經從特斯拉逐漸滲透至包括寶馬、奧迪等 高端車型,擴展到豐田、福特、比亞迪、本田等中低端車型。在目前車載顯示行業的 銷售上,10 英寸以上的大尺寸顯示屏所占比重在兩年內增加了兩倍多,從 2017 年的 16.8%上升至 2019 年 Q3 的 37%。根據我們測算,預計 2020-2025 年車載面板市場 CAGR 達 12%,在各應用領域中增速最快。

2.2 供給端:日韓產能陸續退出,大陸主導全球產能

回溯面板發展歷程,呈現為“美國起源-日本發展-韓國超越-中國臺灣崛起-大陸發力” 的路徑。目前美國和日本以及德國主要致力于行業上游原材料;而韓國、中國臺灣和大陸 則主要在行業中游面板制造環節謀求發展。隨著大陸高世代線的相繼投產,我國面板 產能、技術水平穩步提升。

第一階段--美國起源:

1) 液晶時代開啟:1968 年由美國 RCA 公司利用液晶的“動態散射”效應制成世界上第一個液晶平板電視模型 DSM-LCD。

2) 液晶投資終止:19 世紀 70 年代先后,涉及過液晶顯示技術的美國企業 RCA、 羅克韋爾、西屋電氣、摩托羅拉、AT&T、通用電氣、施樂和惠普都由于項 目投入大、風險高等原因放棄了平板顯示技術的開發。

3) 掌握上下游關鍵領域:美國企業雖然放棄對 TFT-LCD 的投資量產,但如康 寧公司(供應玻璃基板)、應用材料公司(供應化學氣相沉積 CVD 設備) 等公司供應上游關鍵原材料與設備,蘋果公司和 IBM 公司(生產使用液晶 顯示屏的筆記本電腦)等公司也創造了大面積應用 LCD 屏的需求。雖然美 國已沒有面板產線,但上游玻璃基板供應商康寧公司全球市占率超 70%。

第二階段--日本發展:

1) 液晶技術引入:1972 年初,日本夏普(SHARP)公司花費 300 萬美元買下美 國 RCA 公司的 LCD 技術,并在次年推出了第一款采用 TN-LCD 為顯示面 板的計算器,數月后美國 RCA 工廠關停;

2) 輝煌時代開啟:1991 年到 1996 年,全球興建了 25 條以上 TFT 液晶面板 生產線,其中有 21條建在日本。1990 年,日本 TFT 液晶面板占據了全球 市場 90%的份額,到 1994 年這一數字上升至 94%,美國僅占 3%。全球第 一條 6 代、8 代、10 代線均由夏普創造。

3) 輝煌時代終結:2003 年日本金融危機后失去行業龍頭地位,到 2008 年后 夏普由于等離子顯示技術投資失誤、太陽能電池項目持續虧損、液晶 10代線負擔過重開始走下坡路一蹶不振;2016 年夏普接受鴻海收購。

4) 退出面板生產轉向上游材料設備供應:目前日本僅剩夏普(鴻海)、JDI、松 下產線,但日本平板制造上下游配套體系完整,在退出平板生產后轉向上游, 如旭硝子和電氣硝子生產玻璃基板,尼康和佳能的掃描式光刻機和步進式光 刻機,NEC-安內華制造干刻機設備,日東電工做彩膜和偏光片等。

第三階段--韓國超越:

1) 獲取液晶面板技術:1987 年三星開始發展液晶業務。第一次衰退期 (1993-1994 年)中,三星、LG、現代為代表的韓國企業雇傭過剩的日本 工程師,獲得液晶顯示相關的技術能力;三星在發展初期連續 7 年虧損,在 1991-1994 年間,平均每年虧損 1 億美元。

2) 逆周期投資產線:在 1995-1996 年的第二次衰退周期里,韓國企業繼續大 規模投資新產線。1997 年亞洲金融危機發生后,全球面板市場陷入低谷, 日本廠商雖然占據壟斷地位,但大多面臨虧損,但三星電子和 LG 采取反周期的投資戰略,果斷投入數十億美元,建設大尺寸液晶面板生產線,憑借韓 元貶值和生產規模擴大,三星到 1997 年末實現了扭轉。

3) 超越日本:1998 年三星的液晶面板出貨量,躍居世界第一。1999 年,三星 在全球液晶平板市場占據 18.8%的份額,名列第一,LG 為 16.2%,名列第 二,同時超越了日本夏普;2001 年三星、LG 率先建設第 5 代生產線, 推動了 TFT-LCD 進入電視領域,實現超越日本。

4) 轉向 OLED/QLED 新技術:2019 年后,三星與 LG 放棄 LCD 路線并全面 轉型 OLED/QLED,韓國的液晶市場領先地位被中國超越。

第四階段--中國臺灣崛起:

1) 技術源于日本:80 年代初,夏普和愛普生先后在高雄和臺中設廠。1997 年底亞洲金融危機導致液晶面板市場急劇收縮,日企將技術轉讓給中國臺灣企業, 一方面收取高額的技術轉讓費,另一方面也可以彌補日本在產能上的不足。

2) 中國臺灣五虎崛起:1997 年第三次液晶產業衰退期,讓中國臺灣企業獲得了進場機 會。2003 年到 2004 年進入了產業黃金期,中國臺灣廠商開始新建大批高世代 線。2005 年以前,中國臺灣面板廠商眾多,近 10 家廠商共同角逐。后來產業不斷整合重組,形成友達、奇美、華映、群創、瀚宇彩晶面板五虎局面。

3) 中國臺灣的困境與現狀:中國臺灣的核心矛盾在于,中國臺灣面板產業缺少上下游產業的 支撐。在全球金融危機、液晶面板需求不振的背景下,索尼、三星、LG 等 日韓企業在 2008 年 8 月取消了此前向中國臺灣面板的訂單,中國臺灣面板企業的生 存空間受到嚴重擠壓。隨著業績 2010 年隨著大陸面板廠商的建設投資,中國臺 灣面板企業發展進入停滯。目前中國臺灣僅剩友達、群創,8.5 代線僅剩 3 條。

第五階段--大陸發力:

1) 摸索階段:大陸在起步時主要通過技術引進方式摸索面板制造路徑。截止到 2008 年,中國進入 TFT 產業的主要企業有上廣電(NEC 合資 5 代線)、BOE (韓國現代電子的 2.5、3、3.5 代線,自建亦莊 5 代線)和昆山龍騰(中國臺灣 合資 5 代線)。

2) 逆周期擴張,面板產能向大陸轉移:BOE 與韓企一樣采取逆周期投資,于 2009 年開始建設合肥 6 代線和北京亦莊 8.5 代線。此后,外企開始在大陸 投資建設高世代線。2009 年 8 月,夏普宣布與南京熊貓集團,成立合資公 司進行“8 加 6”代線計劃;韓國 LGD 投資 30 億美元在廣州建設 8 代線,10 月,三星電子宣布投資 22 億美元在蘇州建設一條 7.5 代線。2010 年,TCL 與與深超投資(代表深圳市政府)聯合成立深圳華星光電,投資 245 億元在深圳建設一條 8.5 代線,這是即 BOE 后第二家自主建線的中國企業。往后一 批國內企業開始投資建設 LCD 產線。

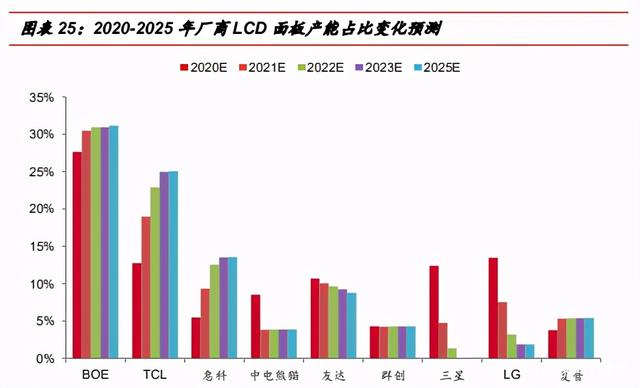

3) 大陸開始主導全球產能:梳理當前大陸 LCD 面板產能情況,2021 年占全球 產能達 67%,我們預計到 2025 年大陸 LCD 產能占比將達到 79%。

國內廠商積極擴張,大尺寸產能持續增加。大陸廠商的不斷擴張,2017 年以來 使得 55 寸以上的大尺寸產品產能持續增加,同時需求又較為弱勢,供需明顯不匹配; 32 寸和 39-45 寸的產品供需狀況相對更好,價格也相對穩定。

日韓產能陸續退出,大陸面板產能占比 2021 年將達到 67%。2017 年面板價格 高位以來,2018-2019 年面板價格持續低迷,各面板主要廠家營業利潤大幅下滑。迫 于營業壓力,日韓 LCD 廠家紛紛計劃退出,LG Display 和三星 SDC 于 2019 年開始 宣布在 2020 年底全面退出關停 LCD 產線,并向盈利能力更高的 OLED 轉型。預計 此輪韓國廠商退出之后,大陸面板廠的產能占比 2021 年將進一步躍升至 67%,全球 LCD 供給格局正在加速改善之中。

2.3 價格端:供需緊平衡,漲價強支撐

2020 年下半年以來,面板價格漲勢延續。隨著 2020Q2 電視面板需求的持續增 長,電視面板處于供不應求態勢。根據 AVC Revo 數據,相比 5 月份的價格最低點, 中小尺寸 32/39.5/43/50/55 英寸 Open cell 面板價格 2020 年內漲幅 50%-100%,而 大尺寸 65 英寸、75 英寸 Open cell 面板價格也分別上漲 33%、15%。

從供求角度看,此輪漲價有較強支撐。由于過去數年行業的持續投資,到 2019 年仍處于供過于求狀態(供需差 13.6%),導致 LCD TV 面板價格在 2019 年全年持 續下跌,創下歷史新低。隨著韓廠 LCD 產能的陸續退出,預計 2021 年供需差縮小 至 8%左右,并且到 2025 年供需差將達到平衡狀態,因此未來較長周期內價格波動 將趨于平緩。(供需差=[供給/需求-1]*100%)

從庫存角度,自 2020 年 7 月整體處于較低位置,補庫存需求較為強勁。2020Q3 開始電視需求復蘇,品牌廠商加大面板采購量,面板廠庫存水位持續走低,從 2020 年 7 月份開始,面板庫存整體處于安全區間以下。2021Q1 廠商和渠道仍存在較強補 庫存需求,Omdia 數據顯示國內電視廠商 Q1 面板采購計劃環比增長 6%,同比增長 14%,創下歷史新高。其中部分一線電視廠商將計劃大幅增加面板采購數量,預計比 上一季度增加 20-25%。

上游原材料供應短缺成為漲價新因素。到 2021Q1,電視面板需求依然熱度不減, 上游玻璃基板、驅動 IC 及偏光片等材料缺貨導致面板產能吃緊,NEG 玻璃熔爐停電 事件則進一步強化市場的緊張情緒,進而推高面板漲價的空間。截至 2021 年 3 月, 面板平均漲幅環比仍近 5%(Sigmaintell 數據),其中大尺寸面板漲幅短期有擴大的 趨勢。

3、全球兩強格局已定,進入穩定盈利期

復盤上一輪漲價周期,我們認為有以下方面明顯差異:1.對比 2017 年價格高點, 各尺寸面板仍具備向上漲價空間。2.對比 2017 年供給端,產能供給不斷收縮,全球 寡頭壟斷局面顯現。3.從技術趨勢角度,LCD 及相關升級未來 3-5 年被替代可能性較 小。綜合競爭格局、技術發展趨勢,我們認為 LCD 行業周期性顯著弱化,面板價格 波動未來將趨于平緩,由此保證龍頭廠商在較長周期內穩定持續的盈利能力。

3.1 復盤上一輪漲價周期,當前兩強格局已定

大尺寸面板上一輪漲價周期在 2016Q2-2016Q4,并在 2017H1 持續在高位。該 輪面板價格上漲驅動因素主要是:三星 L7-1 關廠,該廠月產能 15 萬片,約占當時 全球產能 3%、松下退出 TV 液晶面板業務、中國臺灣地震影響群創產能。隨著大陸廠商 積極的產能擴張導致 2018 年和 2019 年連續兩年供過于求,面板價格持續下降。使得中國臺灣廠商轉向利基市場和 IT 面板制造,而韓國 LCD 廠商也因為這兩年的嚴重虧損 而逐步關閉 LCD 產能,轉而采用 OLED 戰略。

對比 2017 年供給端,當前兩強格局已定,國內廠商產能優勢顯著。2020 年 BOE、 華星光電分別以20%、14.4%的出貨面積占比居于全球大尺寸面板前兩名。相比2017 年,當前面板行業競爭格局已趨于明朗,國內廠商經過此前的幾輪擴產,高世代線的 產能規模和運營效率優勢明顯,日韓包括臺廠落后產線將逐步退出競爭。預計到 2025 年,BOE 和 TCL 產能將超 55%。

高世代線效率優勢明顯。高世代 LCD 產線憑借更高的切割效率更適宜切割大尺 寸電視面板。BOE、TCL 為首的國內面板企業往年的新建產線也多為 8.5 代線及以 上世代,10.5 代線也基本落在中國,相對日本、中國臺灣的 5、6 代線規模優勢顯著,生 產成本更為經濟。根據中華液晶網數據,10.5 代線在 43、49、60、65、70、75 寸 等大大尺寸 LCD 面板生產過程中的切割效率顯著優于 8.5 代線。

逆周期收購+擴張策略助力大陸廠商份額持續提升。BOE、TCL 在行業低景氣度 周期時可以通過更有利的價格收購兼并產線,市場份額擴張后可以通過調節產能應對 行業價格波動,未來大尺寸面板價格會逐步趨于穩定,LCD 面板行業集中度不斷提升,兩強格局已定。

1)TCL 方面,2020 年先是投資日本面板 JOLED、緊接著收下中環集團后,隨 后收購了蘇州三星電子 60%的股權和蘇州三星顯示 100%的股權,兩條產線能夠提供 120K 的 LCD 月產能和 3.5M 的顯示模組月產能,其面板產能約占全球總產能的 4%。 除此之外,TCL 科技正準備新增一條產能為 180K/月的 8.5 代線,產品定位于 IT 市 場,進一步擴大自身在 IT 領域的市場份額和競爭力。

2)BOE 方面,根據公告 2020 年收購中電熊貓旗下的南京 8.5 代液晶產線和成 都的 8.6 代液晶產線。完成之后,BOE 將擁有 5 條 8.5 代線,1 條 8.6 代線、2 條 10.5 代線,穩坐國內產能第一。

對比 2017 年,短期價格仍有向上空間,長期價格波動趨于平緩。對比 2017 年, 50 英寸以下面板在 2020Q4 的 ASP 已接近 2017Q4 水平。而 55 寸及以上面板相較 前一輪價格高點仍有較大空間。長期來看,在兩強格局下,我們預計未來 LCD 行業 周期性顯著弱化,面板價格波動將趨于平緩,由此保證龍頭廠商在較長周期內穩定持 續的盈利能力。

周期性減弱,龍頭廠商盈利能力將持續改善。我們認為當前高景氣下,價格大幅 上漲將顯著增厚面板廠商業績。拉長周期看,當前行業已進入成熟期,海外企業退出, 大陸廠商繼續做整合,行業集中度提高,帶動價格周期性減弱,面板價格有望維持在較高位隨下游需求小幅波動,以保證龍頭廠商盈利的穩定性。

3.2 技術路線多樣,LCD 仍是未來大尺寸主流

目前主流的面板技術有 LCD 與 OLED 技術,OLED 面板相對性能更優但受限技 術成熟度目前單價遠高于同尺寸 LCD 屏。同時,Mini LED 將有效延長 LCD 工藝的 生命周期,我們認為未來 3-5 年 LCD 仍將是大尺寸面板顯示的主流技術路線。

顯示面板從發光原理出發可分為兩類:一類的原理是有背光源的 LCD 屏;另一 類是自發光 OLED 屏,而 OLED 又可分為 AMOLED 和 PMOLED。兩大類產品在技 術支撐和應用領域方面均存在顯著差異。

目前主流 LCD 屏均采用 TFT-LCD。LCD 屏經過多年發展,早先的 STN-LCD 技術由于成像質量等多方面因素都劣于 TFT-LCD 技術已被市場淘汰,目前主流的 LCD 屏均采用 TFT-LCD。TFT-LCD 即薄膜晶體管液晶顯示器(thin film transistor-liquid crystal display),具有體積小、重量輕、低功率、全彩化等優點。它主要包 括三段制程:

1)前段部分的 Array 制程和半導體制程相似,但是不同的是將薄膜電晶體制作 在玻璃之上,而非硅晶圓上;

2)中段 Cell 部分,是以前段的 Array 玻璃作為基板,和彩色的濾光片玻璃基板 相結合,并且在兩片玻璃基板之間灌入液晶(LC);

3)后段模組組裝(Module Assembly),將 Cell 制程之后的玻璃和其他的如電 路、外框、背光板等等多種零組件組裝生產的作業。

TFT-LCD 基底主要有 a-Si、IGZO、LTPS 三種。a-Si 技術簡單、成本低廉, 應用范圍最廣,但能耗較高,分辨率低。IGZO 顯像性能優秀,可用于大小尺寸,但 成本較高,壽命較短。LTPS 具有高亮度,高分辨率,高反應速度等優勢,但成本最 高,多用于中小尺寸高端 LCD 屏。

OLED 目前受制于原材料成本、生產良率與短壽命,相比 LCD 屏價格仍然較高, 在中短期內 LCD 仍具有產量與成本優勢,中長期看還有 Micro LED/Mini LED 等新技 術的革新,未來主流顯示技術仍未確定,各廠商技術路徑也各不相同。

LCD 未來仍是大尺寸市場主流。從整體趨勢來看,面板行業技術升級加快, WOLED、量子點液晶電視(QLED)、QD OLED 電視、QNED 電視、Mini LED 背光 液晶、FALD 背光液晶和 Micro LED 等新技術為終端用戶帶來了更高的規格和更好的 觀看體驗,并隨著規模效應逐漸降低的成本提高滲透率。但其中大部分是基于 LCD 的升級,預計到 205 年 LCD(包含 MiniLED 背光和 QLED)大尺寸面板出貨占比仍 將占 96%。

3.3 Mini LED 技術革新,延長 LCD 生命周期

Mini LED 和 Micro LED 具有高分辨率、高亮度、省電及反應速度快等特點,被 視為新一代顯示技術,吸引蘋果、三星、LG、索尼等大型企業布局發展。

Micro LED 技術,即 LED 微縮化和矩陣化技術將 LED(發光二極管)背光源進行 薄膜化、微小化、陣列化,可以讓 LED 單元小于 50 微米,與 OLED 一樣能夠實現 每個像素單獨定址,單獨驅動發光(自發光)。它的優勢在于既繼承了無機 LED 的高 效率、高亮度、高可靠度及反應時間快等特點,又具有自發光無需背光源的特性,體 積小、輕薄,還能實現節能的效果。從本質上來說,Micro LED、Mini LED 一樣,都 是基于微小的 LED 晶體顆粒作為像素發光點,區別在于,Micro LED 是采用的 1-10 微米的 LED 晶體,實現 0.05 毫米或更小尺寸像素顆粒的顯示屏;Mini LED 則是采 用數十微米級的 LED 晶體,實現 0.5-1.2 毫米像素顆粒的顯示屏。目前,LED inside 將 Micro LED 的尺寸界定為 75 微米以下,且不帶藍寶石襯底。

目前制約 Mini LED 背光應用的重要因素是成本,而 Micro LED 尚未大規模量產, 難點集中在巨量轉移、芯片、驅動等方面,技術尚未成熟。

Mini LED 對傳統液晶面板廠而言是產品規格升級的契機,有效延長了 LCD 技 術的生命周期。由于 Mini LED 背光技術與傳統 LED 背光技術的差別僅在于使用更多顆 Mini LED 芯片,因此對于面板廠來說,只需要重新投資部分設備,如打件轉移、 檢測設備,以及重新設計驅動 IC 和挑選基板即可。在可以沿用既有的面板產線的情 況下,對于面板廠來說切換成本較低。

TCL 與 BOE 積極布局 Mini/Micro LED。TCL 華星全球首發基于 Mini-LED on Glass 的星曜產品。同時,TCL 華星還與三安光電共同成立聯合實驗室,從事 Micro LED 顯示技術開發,推動公司在該領域從材料、工藝、設備、產線方案到自主知識 產權的生態布局,并形成 Micro LED 商業化規模量產的工藝流程解決方案。BOE 和 美商 Rohinni 合作成立合資企業生產用于顯示器背光源的 Micro LED 及 Mini LED 解 決方案。

4、柔性 OLED 有望在中小尺寸加速滲透

4.1 OLED 需求端以中小尺寸為主

OLED 正加速滲透手機等中小尺寸應用

OLED(Organic Light-Emitting Diode)即有機發光二極管,通常由夾在兩個薄 膜導電電極之間的一系列有機薄膜組成。當電流通過的時候,電荷載流子從電極遷移 到有機薄膜中,直到它們在形成激子的發光區域中重新結合。一旦形成,這些激子或 激發態通過電發出光(電能轉化成光能),同時不產生熱量或者產生極低的熱量,降 低了能耗。

相比 LCD 屏,OLED 優點和缺點都十分明顯。

優勢:

1) OLED 具有息屏顯示(Always On Display),即部分屏幕亮光,能夠有效減 少能耗,規避 LCD 屏幕的漏光現象。

2) OLED 具備更高對比度。在顯示黑色時由于 LCD 屏是通過調節液晶而不是 關閉背光源,OLED 屏幕直接關閉光源,因此在對比度上 OLED屏具有顯 著優勢。

3) OLED 具有更快響應時間。LCD 液晶層在低溫時液晶分子偏轉速度明顯變 慢,導致出現“殘影”現象,OLED 響應時間相比 LCD 層有明顯的優勢。

4) OLED 可應用于超薄屏。在手機等應用端顯示屏幕超薄意味著手機內部空間 的釋放,對手機設計來說釋放的空間就可以用于新功能的實現或更大電池的 容納。

5) OLED 可應用于折疊屏。折疊屏也被認為是下一代手機革新的方向之一,同 時,通過屏幕折疊也可以通過 COP 封裝在手機上做到全面屏與曲面屏,手 機顯示進一步優化。

劣勢:

1) OLED 普遍壽命較短。OLED 屏發光層由于電子遷移頻繁并且有機物相對更 容易老化,會出現部分區域由于老化不均而導致的“燒屏”現象,即顯示色彩 不均勻。

2) OLED 調光方式采用 PWM 模式,存在傷眼風險。

總體而言,OLED 技術相比 LCD 有較明顯的優勢,因此目前主流廠商都在 OLED 技術有所布局。OLED 面板已成為高端消費電子產品的首選,OLED 屏的柔性特征更 適應 5G 時代萬物互聯的顯示需要,穿戴設備、VR 領域、車載領域,智能家居、智 慧城市等均為應用場景。

手機市場 OLED 屏滲透率快速提升。得益于中高端機對全面屏、曲面屏、更高 色彩對比度以及更低能耗的需求,OLED 屏在中高端機型中滲透率快速提升。過去受 制于較低的良率與壽命,以及高昂的采購成本,OLED 屏幕僅被三星、LG 等少數自 產屏幕的手機廠商采用。歷經多年技術迭代,小尺寸 OLED 面板生產工藝日趨成熟。 2017 年在蘋果 iPhone X 采用了 OLED 屏幕之后,OLED 滲透率快速提升至 2020 年 的 39%,預計到 2023 年滲透率將提升至 51%,對應市場規模達 350 億美元。

TV 端 OLED 以 WOELD 為主,量產技術仍不成熟。從技術路線上,TV 等大尺 寸面板目前的 OLED 技術有 LG 為代表的白光 OLED(WOLED)以及三星為代表的 量子點 QLED,LG 和三星的生產良率都顯著低于成熟 LCD 面板生產。由于大尺寸 OLED 屏幕技術受制于工藝與生產良率,目前僅有 LG 與三星供應大尺寸 OLED/QLED 面板。

4.2 OLED 供給端韓國主導,國內處于追趕階段

OLED 產線現階段集中于中韓兩國,大陸 OLED 集中于 6 代及以下線,大尺寸 OLED 產線仍處于規劃階段。小尺寸方面國內廠商正奮起直追,國內廠商 AMOLED 市占率由 2019 年的 9.8%快速提升至 2020 年的 13.2%。

5、回顧 BOE 模式,政策+資金實現面板超越

5.1 BOE 融資歷程總結

回顧 BOE 歷次融資,國資是參與增發的主體,尤其是項目所在地國資。面板產 線建設屬于重資本支出,一條 10.5 代線需要近 500 億投資金額,資本壁壘較高,前 期投入需要政府資金、政策等資源的傾斜與扶持。建設新產線時,當地政府一般以定 增方式入股,一方面項目穩定盈利后分享公司紅利,另一方面新產線拉動當地上下游 產業協同發展,形成產業集群。

以 2014 年 BOE 定增為例。2014 年 BOE 定增發行股份,發行 218 億股,每股 2.1 元,用于收回 B4 (北京 8.5 代線)股權,投資 B5 (合肥 8.5 代線)以及 B8(重 慶 8.5 代線)。

1) 北京國有資本以 B4 48.92%股權作價,認購 85.33 億元。BOE 在 B4 持股 比例提升至 99.01%。B4 凈資產 171 億元,收購價 174 億元。

2) 合肥建祥以現金或債權作價,認購 60 億投資 B5 線,產線總投資額 285 億。

3) 重慶渝資以現金 63 億認購投資 B8 線,產線總投資額 328 億。

5.2 面板產業相關政策梳理

我國政府十分重視新型顯示產業的發展,鼓勵企業進行技術升級和攻關,提高企 業的競爭力。行業政策方面,2015 年 5 月,國務院提出了《中國制造 2025》規劃, 要求顯示面板產業要實現由“大”到“強”的轉變;2016 年,國務院推出了《“十三 五”國家戰略性新興產業發展規劃》,設立了 AMOLED、4K/8K 量子點液晶顯示、柔 性顯示等技術國產化突破及規模應用的目標;2017 年,發改委的第 1 號文件《戰略 性新興產業重點產品和服務指導目錄(2016 版)》,首次將 a-Si/Oxide/LTPSTFT-LCD、 AMOLED、QLED 等面板產品列入了目錄;2019 年 2 月,三部門聯合發布《超高清 視頻產業發展行動計劃(2019-2022 年)》,明確了推進打造新型顯示“材料—面板— 模組—整機”縱向產業鏈的目標。

在財稅政策方面,財政部、海關總署、國家稅務局也出臺了《關于有源矩陣有機 發光二極管顯示器件項目進口設備增值稅分期納稅政策的通知》,對大量上游國內無 法生產的原材料、元器件、生產設備實施了分期納稅,降低生產成本壓力,幫助國內 面板模組制造商提高產品競爭力。

觸摸屏與OLED網推出微信公共平臺,每日一條微信新聞,涵蓋觸摸屏材料、觸摸屏設備、觸控面板行業主要資訊,第一時間了解觸摸屏行業發展動態。關注辦法:微信公眾號“i51touch” 或微信中掃描下面二維碼關注,或這里查看詳細步驟